「会社を辞めると決めたけど、どのタイミングで伝えるべき?」

「退職理由は素直に伝えたほうがいいの?」

「退職の意思は伝えたけど、引き留められて話が進まない…」

そんな悩みを抱えていては、キャリアアップやライフステージの変化に対応するためのチャンスを逃してしまいます。

この記事では上司への正しい退職意思の伝え方や伝えるタイミング、円満退職に向けてのステップをわかりやすく紹介していきます。本気で「会社を辞める!」と決めたあなたにとって、この記事が新しい生活へ踏み出すきっかけとなるはずです。

退職の意思を上司へ伝えるタイミング

退職を決意したら、まずは上司へ伝えましょう。退職の意思を伝える時期やタイミングについて具体的に解説します。

退職希望日の1~3ヶ月前に伝える

会社により規定が異なりますが、退職の意思表示については1~3ヶ月前に伝えることが一般的です。業務の引き継ぎや後任の確保などを数日で行うことは現実的に難しいため、余裕をもって遅くとも1ヶ月前には伝えましょう。

体調不良や家庭の事情など、すぐにでも退職をしなければならない理由がある場合は有給休暇などを使用しながら引き継ぎ業務が可能か相談してみましょう。

会社の都合や負担についても配慮することで退職の申し出も受け入れられやすくなるため、1~3ヶ月前に伝えるのがベストです。

転職先が決まっている場合は内定承諾後に伝える

転職先が決まっている場合は、正式に入社が決まった段階で直属の上司に伝えましょう。口頭で内定を伝えられた場合や、内定通知書が送られてきただけでは内定が取り消される可能性があります。

退職の申し出を先にしてしまい、内定を取り消されては収入が途絶えてしまいますよね。貯金に余裕がある場合は別ですが、収入がなくなる不安から転職先の条件に妥協して合わない企業を選んでしまうケースも考えられます。

転職を繰り返さないためにも内定承諾後に退職の意思を伝えましょう。

繁忙期や上司が忙しい時期は避ける

退職の意思を上司に伝えるときは繁忙期や忙しい時間帯は避けましょう。どんな理由であっても、退職は会社に少なからず負担をかけるものです。特に上司に余裕がない時に切り出すと、話を十分に聞いてもらえなかったり、退職のスケジュールをうまく組めなかったりする可能性があります。その結果、同僚への負担が増えてしまうことも考えられます。

円満退職のためにもあらかじめ状況を確認し、上司の余裕があるときに退職を切り出すことが大切です。

退職について上司に伝えるべき内容

上司に退職の申し出をするときに伝えるべき内容を例文付きで紹介します。円満退職のためにもしっかりと取り入れて、退職交渉を円滑に進めましょう。

感謝の気持ちと退職することへのお詫び

まずはお詫びの言葉とともに退職の意思を伝えましょう。これまでの指導に関する感謝の気持ちや、退職する上で会社に負担をかけてしまうことに対してのお詫びを真摯に伝えることが大切です。

例文

お忙しい中お時間をいただきありがとうございます。このたび退職をしたくお時間をいただきました。これまでたくさんの指導をしていただいたにもかかわらず申し訳ございません。〇〇課長には部署異動後より長い間お世話になり、本当に感謝しています。

感謝の気持ちと退職に対するお詫びを真摯に伝えることで、退職交渉をスムーズに進められるでしょう。

退職意思と退職理由

退職の意思は揺るがないこと、いろいろな選択肢を踏まえて検討した結果、退職という選択がベストであることをしっかりと伝えましょう。

退職の意思をオブラートに包んで伝えてしまうと、まだ検討段階だと上司が期待し、強く引き留められてしまう可能性があります。

例文

このたび自身のキャリアを見つめ直し、新たな挑戦をする決意をいたしました。これまでの経験をさらに活かせる環境で成長しながら、今後は〇〇分野に特化し、より専門性を高めていきたいと考えております。これまでの業務を通じて、自分の適性や目指す方向を見つめ直すことができたのは、この会社のおかげです。

結婚や家庭の事情ではなく転職やキャリアアップなどの場合、退職が今の自分にとってベストな選択肢だということを伝えることで退職交渉をスムーズに進められます。

退職希望日と退職までのスケジュールを相談

引き継ぎ業務にかかる時間、取引先へのご挨拶などにかかる期間を想定し、退職希望日を大まかに決めておきましょう。

引き継ぎ業務にかかるスケジュールを想定した上で退職日を伝えることで、退職の意思の強さも伝わります。また、スケジュールを決めておくことで引き継ぎ業務がスムーズに行われ、上司や後任の負担も軽減できるでしょう。

例文

希望としては〇月末を最終出社日と考えております。〇〇業務については引き継ぎに約1ヶ月を想定しており、現在行っている〇〇業務は〇〇さんに引き継ぎたいと考えております。最終出社日より約3週間の有給消化をさせていただき、〇日の商談はご挨拶も兼ねて同行を考えていますがいかがでしょうか?

スケジュールに関しては退職意思と違い、あくまでも希望として相談するといいでしょう。実際に引き継ぎを行うときは会社の状況を踏まえて進める配慮が必要です。

退職理由・退職意思の伝え方

スムーズに退職交渉を進めるためには上司への伝え方や伝える場所などを考えることも大切です。会社に配慮した上で退職の意思を伝えましょう。

口頭で伝える

退職することを伝えるときは直属の上司に伝えるのが基本です。退職願や退職届などを提出する前に、まずは口頭で退職について申し出ましょう。

直属の上司とは自分の業務の管理や指示をする立場の人を指します。人事決裁権のない役職も対象となるため、まずは口頭で伝えます。

基本的には直属の上司の合意を得た段階で、退職の話が進んでいきますが、直属の上司が話をきちんと聞いてくれない場合はさらに上の上司や人事に相談してみましょう。

退職理由はポジティブに伝える

円満退職を目指すのであれば、退職理由は会社が快く送り出してくれるような内容にしましょう。給料や評価制度に対しての不満を抱えていたとしてもそのまま伝えるわけにはいきません。

- 以前より独立を考えていて、その資金が貯まった

- 今のスキルを活かして〇〇の分野で活躍したい

- ライフステージの変化を機に働き方を見直したい

退職理由がどんな理由であれ「この会社を辞めたい理由」ではなく「別の会社で(独立後)こういうことをしたい」という前向きな理由を伝えましょう。前向きな退職理由にすることが円満退職を目指すために必要なポイントです。

静かな場所で伝える

退職の意思を伝える場所は、ほかの従業員がいない会議室や応接室がおすすめです。上司と一対一でゆっくりと話せる場所を選びましょう。

退職はとてもデリケートな話です。まだ会社が退職を認めていない段階で同僚や部下に聞かれることは、上司の管理能力まで疑われてしまう可能性があります。

退職の話は上司への配慮も踏まえ、二人きりで静かに話せる場所を選びましょう。

退職の伝え方NG行動3選

退職の伝え方には注意が必要です。誤った行動を避け、円満退職を目指しましょう!

①退職についてメールやLINEで伝える

ビジネスマナーの観点からメールやLINEでの意思表示はおすすめできません。メールやLINEで退職を伝えることは上司に失礼な印象を与え、退職の意思を真摯に伝えられません。円満退職も難しくなるでしょう。印象が悪くなってしまえば業務の引き継ぎなどがスムーズに進まなくなる可能性も。

円満退職のためにもまずは口頭で伝え、どうしても対面で伝えるのが難しい場合は電話で話す時間をいただけないか確認するのが望ましいです。

②退職理由をネガティブに伝える

「退職理由を伝えること=会社や上司に対する不満を伝えること」ではありません。

ネガティブな退職理由を伝えると、上司との関係が悪くなることはもちろん、将来的にビジネスで再びかかわる可能性がある場合、悪評が広がるリスクもあります。

退職理由に「給料が安い」「上司と合わない」などと率直に伝えると悪い印象を与えてしまい、円満退職とはほど遠くなってしまいます。「新しい分野に挑戦したい」「スキルアップのために転職をする」などと前向きな理由を伝えることで円満に話を進めやすくなります。

退職理由がどんな内容であっても前向きな表現で伝え、角が立たないよう伝えるのがベストです。

③退職することを同僚などに先に伝える

退職の意向は直属の上司に伝えてから同僚や取引先に伝えるのがマナーです。

上司より先に同僚へ退職を伝えてしまうと正式な手続きが進む前に情報が漏れてしまい、職場に混乱を招くことも。「来月で仕事を辞めようと思う」と何気なく同僚に話した結果、上司の耳に入り、退職の話し合いがスムーズに進まなくなる可能性があります。

円満に退職するためには必ず上司に報告し、正式な手続きが整ってから同僚や取引先に伝えるようにしましょう。

円満退職までのスケジュール

退職は自分にとって新たなスタートであると同時に職場にとっても大きな変化をもたらします。円満退職に向けてスムーズに進めるために、退職までの流れを確認しておきましょう。

①上司と相談の上、退職日を決定する

業務の引き継ぎや後任の補充には時間がかかるため、退職日は上司と相談して決めると会社の負担が最小限に抑えられます。退職日に関しては会社規定を確認し、余裕をもって行うのが理想です。転職先の入社日が決まっている場合でも一方的に退職日を決めるのではなく、上司と相談の上、退職までのスケジュールを確認しましょう。

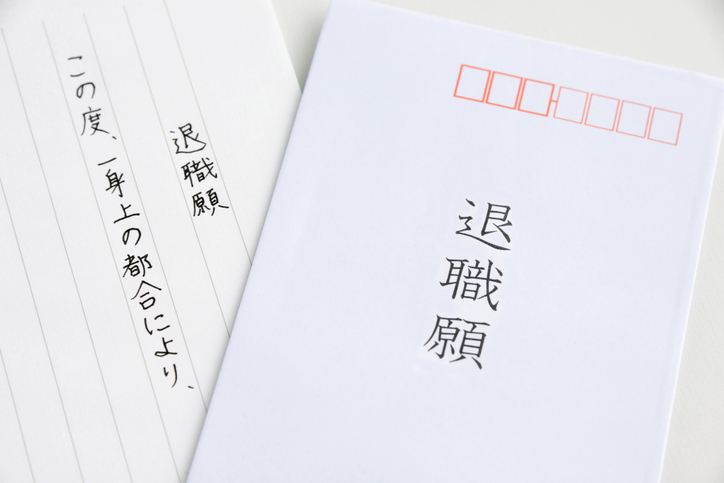

②退職願・退職届を提出する

退職願・退職届は退職の申し出をする段階では提出せず、退職の同意を得てから提出します。

「退職願」はあくまでも希望を伝えるもので、会社の承認を得る前に提出します。一方「退職届」は最終的な決定を伝える書類です。会社の規定に沿ったフォーマットを確認し、必要に応じて準備しましょう。

③業務の引き継ぎをする

上司や後任、プロジェクトチームが困らないように業務内容を整理し、マニュアルを作成しておきましょう。口頭だけではなく、文書やデータで必要な内容を残しておくとスムーズに引き継ぎが進みます。後任には「なにをどうやるか」だけではなく「なぜその作業が必要なのか」も伝えるとより理解しやすくなります。

最終出勤日から逆算し、フォロー期間を設けるなど計画的に引き継ぎを行いましょう。

④取引先や同僚へ挨拶をする

お世話になった取引先や社内の人に退職の報告と感謝の気持ちを伝えましょう。特に取引先には会社の方針に沿った形で連絡をすることが重要です。円満な関係を築いたまま退職することで将来的な人脈に繋がる可能性もあります。

退職の挨拶はただの礼儀ではなく、これまでの感謝を伝える大切な機会です。特に取引先には後任への引き継ぎも含めて丁寧に対応することで円満な退職に繋がります。社内の同僚にも一緒に働いた時間への感謝を伝え、気持ちよく新しい道へ進みましょう。

⑤有休消化や整理整頓をする

退職までの期間に有給休暇を取得する場合は、早めに上司と相談しましょう。

引き継ぎが終わらず有給休暇を取得できないという事態が起こらないよう残日数を確認し、計画的に退職までのスケジュールを組むことが大切です。特に転職先が決まっている場合は入社日とかぶらないよう注意しましょう。また、個人の持ち物やパソコンのデータ整理を行い、必要な情報はすべて会社に残すことが最後の重要な業務です。

⑥円満退職する

最終日はこれまでの感謝をしっかりと伝えましょう。退職するとはいえ、将来ビジネスで再び関わる可能性もあるため最後まで誠実な対応を心がけましょう。

計画的に進めることが円満退職への近道です。新たなスタートに向けてしっかりと準備していきましょう!

退職願・退職届の書き方

退職を正式に申し出る際には「退職願」または「退職届」を提出します。会社の規定によって求められる書類が異なるため、事前に確認しておきましょう。

| 項目 | 退職願 | 退職届 |

|---|---|---|

| 目的 | 退職の意思を申し出る | 退職の意思を正式に伝える |

| 提出タイミング | 退職の相談後(未確定) | 退職が決定したあと(確定後) |

| 撤回の可否 | 会社の了承があれば撤回できる | 基本的に撤回不可 |

- 用紙:A4またはB5サイズの白い紙(縦書きまたは横書き)

- 用具:黒インクまたは黒のボールペン

- 書式:手書きまたはパソコンで作成(会社の指示に従う)

- 封筒:白い封筒を使用し「退職願」または「退職届」と表書きする

退職するときに書面は必ず必要とされているわけではなく、口頭で伝えるだけでも構わないとされています。会社の規定や習慣にもよるため上司に書面での提出が必要か確認し、会社の要望に応じて丁寧な退職願・退職届を提出しましょう。

退職時に会社から受け取る書類

退職時に会社から受け取る書類がいくつかあります。転職先での手続きや公的機関での申請に必要となるためしっかりと確認しておきましょう。

- 雇用保険被保険者証

- 基礎年金番号通知書(年金手帳)

- 源泉徴収票

- 離職票(転職先が決まっていない場合)

- 退職証明書(希望する場合)

- 健康保険資格喪失証明書(希望する場合)

源泉徴収票や離職票は退職当日には受け取れないため、後日会社から郵送してもらう必要があります。希望がない限り発行されない書類もあるため、必要な場合は退職前に会社へ確認しておきましょう。

退職の申し出を上司に引き留められたらどうする?

退職の意思を伝えた際に上司から引き留められた場合は感情的にならず、上司との関係を円満に保つよう冷静に対応することが重要です。

人間性を評価される、待遇面を良くするなど、どんなに強く引き留められても自分の決意が変わらないのであれば納得してもらえるように説明しましょう。必要とされていることに感謝の言葉を忘れず退職の意思表示をすることがポイントです。

もし、引き留められたことに対して心が揺れてしまう場合は、一度冷静になるための時間をもらうことも一つの方法です。「少し考えさせてください」と一時的に保留にすることで冷静に判断できます。

まとめ

- 直属の上司に退職の意思を口頭で伝える

- 退職希望日の1~3ヶ月前に伝える

- 引き継ぎのスケジュールをしっかりと確認する

- 社内・取引先にこれまでの感謝を伝える

- 引き留められて心が揺れる場合は一度冷静に考える

これまでのキャリアや周囲への影響などを考え退職に踏み出す勇気が出ない方も多いと思います。ですが退職はめずらしいことではありません。

もし転職活動について悩んでいるのであれば、まずは情報収集から始めてみませんか?求人サイト「ジョブの泉」なら無料で簡単に会員登録ができ、希望に合った求人情報をスムーズにチェックできます。

転職先が決まればあとは簡単。この記事の内容を実践し、理想のキャリアに向けて動き出しましょう!